スペクトル

- 初山別村役場

- 観光・魅力

- しょさんべつ天文台

- 天体・望遠鏡について

- 天体ギャラリー

- スペクトル

天体ギャラリー

スペクトル

星の光をプリズム越しに見ると色が分かれて虹のように見える。この色は紫、藍、青、緑、黄、橙、赤の順に並んでいるが、これは光の波長のちがいによるもの。この虹を詳しく調べると多くの黒く細い線(吸収線)が見えてくる。これはその星に含まれる原子や分子が出す光によるもので、これらから星を構成する物質や状態、年齢などがわかる。分類は左図のようになっており、それぞれ0~9に分けられ、その組成の状態によりさらに細分化される。この方法はハーバード分類法といい、ヤーキス式分類法(I,II,III・・・VIIとa,ab,bの組み合わせ)と併せて使われる。

| 型 | 性質 |

|---|---|

| W | ウォルフ・ライエ星。50000゜K以上の高温青色巨星。非常に明るい連続スペクトルの上に水素と中性・電離ヘリウムの輝線帯がある |

| O | 35000゜K前後の高温の大質量星。明るい連続スペクトルの上に中性ヘリウム、水素、電離酸素の吸収線がある |

| B | 20000゜K前後。連続スペクトルの上に中性ヘリウムの吸収線が見え、B9へ移るにつれ弱くなるが、かわって水素の線が強く現れる |

| A | 10000゜K前後。水素の線が最も強く現れるがA9に向かうほどやや弱くなる。金属線もいくつか現れA9へ移行するにつれカルシウムのH線、K線が強くなる |

| F | 7000゜K前後。水素線はさらに弱まりH線とK線が強まる。G帯(分子スペクトルを持つ帯)が現れる |

| G | 6000゜K前後。H線とK線が最も強く水素は弱まる。金属の線が多く現れ、G9へ移るにつれ水素より鉄の方が目立つようになる。太陽はG2型 |

| K | 4500゜K前後。連続スペクトルが波長の短い青い部分で弱くなってくる。最も強いのはG帯で水素線はほとんど見えなくなり、酸化チタンの線が現れる |

| M | 3000゜K前後。酸化チタンの線が強い。G帯は個々の線に別れ、連続スペクトルの短波長端がほとんど見えないくらい弱まっている |

| R | シアン帯や一酸化炭素の線が目立つ。R型やN型では炭素化合物の帯が現れるので炭素星とも言う |

| N | 2500゜K前後。R型に似ているが、短波長側は連続スペクトルがほとんど確認できない |

| S | M型やN型に似るが、酸化ジルコニウムなどの重金属酸化物の線を持つ |

光度階級(ヤーキス式)分類法

その星の大きさや絶対光度から分類する方法で、基本的にはI~Vまでの5段階で分ける。ハーバード分類と併せA5V、M2IIIなどと標記する。- 0:極超巨星

- I:超巨星

- II:明るい巨星

- III:巨星

- IV:準巨星

- V:主系列星

- VI:準矮星

- VII:白色矮星

スペクトルの撮影方法 プリズム編

本格的な観測にはスペクトル分光器と言う装置を使いますが、これは一般的でないので、理科実験用のプリズムを使ってみましょう。

使う道具はカメラとプリズムだけ。カメラは高級機ではなくふつうのカメラでも写せます。カメラは長時間露出でき、フィルム(撮像素子)感度が400以上あれば明るい星ならたいてい写ります。カメラの向きと星の位置は大きくずれます(プリズムの頂角(a)によって違う)ので色々試してみると良いでしょう(bの角度)。

プリズムは頂角30度、45度、60度と言ったところが入手しやすく、壊れた双眼鏡のプリズムも使用可能です。取り付けはラップの芯を加工してテープで留めるだけでも可能です。

スペクトルの撮影方法 透過型回折格子編

回折格子とは、無色透明のガラスや樹脂シートの表面に非常に細い溝が規則正しく彫られたもので、マイクロサイズのプリズムがぎっしりと貼り付けられたようなものです。溝は大変細いもので、1mmの幅に300本とか500本も彫られています。

精密観測用の格子は高価ですが、理科実験用に作られた安価なレプリカが利用できます。回折格子は全波長に渡って分解します。

撮影方法は至って簡単で、シートをカメラレンズの前に貼るだけでOK。シートサイズも大きいので大口径のレンズでも可能です。ただし分解角度が大きいので長焦点レンズでは画面からはみ出してしまいます。

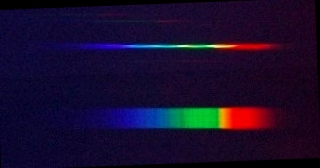

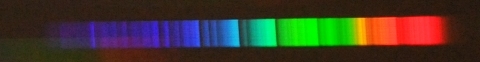

露出時間の違いによる写り方

上は追尾撮影で、短時間で撮影したときと同様線になっていますが、下は30秒の固定撮影です。幅広い方が吸収線も見やすくなります。

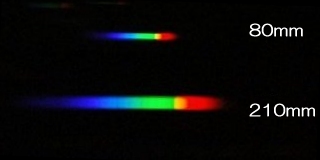

焦点距離の違いによる写り方

焦点距離の短いレンズは解像度が低いので吸収線は写りませんが明るいレンズが多く一度にたくさんの星を写せます。長いレンズはプリズムの大きさの関係で明るいレンズは使えませんが解像度は高くなります。

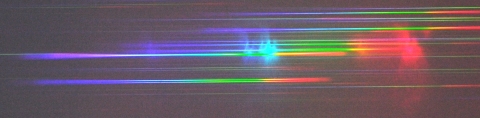

回折格子による例

溝が45゜の角度で掘られていると被写体を中心に2方向に同じ形のスペクトルが写ります。星空に向けて撮影すると、一度にたくさんのスペクトルが写りますが、周りの星が重なってどの星のスペクトルがわかりにくくなります。大口径の明るいレンズが使えるため、流星のスペクトルを撮影することも可能です。

山の上の星は左から金星、木星、月。山の左下に一列に並ぶ光は外灯です。

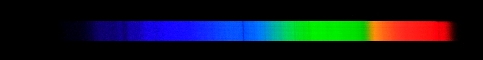

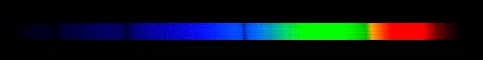

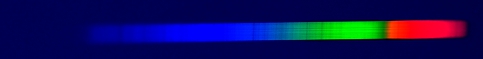

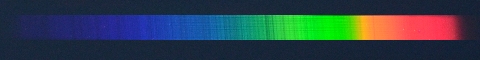

主な星のスペクトル

スペクトル別に撮影しました。明るい星は固定撮影でも写りますが、暗い星は写りにくいので追尾撮影をしています。この画像はふつうのプリズムを使用して撮影したもので解像度が低いたため細かい線はあまり写っていません。B型やA型で目立つ水素の線もG型ではあまり目立たなく、K型やM型ではほとんど見えません。その代わり細かい線(金属の線)がたくさん見えてきます。

O はくちょう座V444星 輝線(光点)を含む

B3V おおぐま座η星

A7IV わし座α星(アルタイル)

F5IV こいぬ座α星(プロキオン)

G3III ぎょしゃ座α星(カペラ)

K5III おうし座α星(アルデバラン)

M5e くじら座ο星(ミラ)

R N3 (C7Iab) りょうけん座Y星

S7,1e はくちょう座χ星

いろいろな天体のスペクトル

M42(オリオン大星雲)

オリオン座三つ星の下にある星雲で肉眼でもぼんやり見えます。

星雲は水素ガスが主成分で、ふつうの星に比べ元素の種類が少なく、水素の波長のところが明るく輝きます。このように輝く光を、吸収線に対し輝線と言います

M57(リング星雲)

こと座にある星雲。新星爆発した星の残骸で、望遠鏡で見るとややゆがんだリング状に見えますが、惑星状星雲は水素の輝線が強く出るため、星雲の形をした輝点が見られます

スワン彗星(2006M4)

彗星は太陽のまわりを回る汚れた雪だるまのような天体で、太陽に近づくと氷がとけてガスやチリを放出し、それが尾を作ります。その時放出されるガスの分子が太陽からの電磁波や紫外線などに反応して目立つようになります。星雲の場合は主成分の水素の輝線が目立ちますが、彗星はアンモニア、メタン、シアン、一酸化炭素などによる輝線が見られます

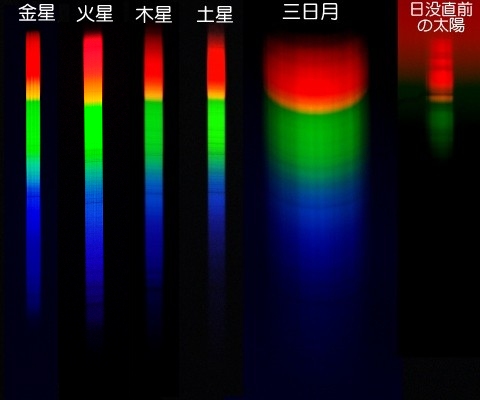

惑星のスペクトル

太陽系天体は太陽光の照り返しなので、基本的には太陽スペクトルと同じになるところですが、それぞれの天体がもつ大気や表面の成分によってわずかにちがいがあります。

- 金星はほとんど曇の表面反射ですが、大気の主成分は二酸化炭素です。

- 火星は肉眼でも赤っぽく見えますが、大気は二酸化炭素、表面は酸化鉄で覆われています。

- 木星と土星は水素やヘリウムを主成分とするガス惑星で、よく似ています。

- 月は大気がないため太陽光が直接反射しスペクトルは太陽に似ています。この画像は三日月を直接撮影したため、月縁が弧を描いて写っています。

- 太陽はG2型ですが、日没直前の太陽は青い成分が空中に散乱するためほとんど写っていません。

お問い合わせ

初山別村役場 しょさんべつ天文台

〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7

電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539

休館中は教育委員会へ

電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298

北海道苫前郡初山別村字初山別155-1